Die wollen nur spielen (1) – Oszillator

… aber wie machen die das? Bisweilen sehen sie aus wie „Keyboards“, sind aber keine. Manche haben gar keine Tasten und wieder andere muss man mit vielen Kabeln versehen. Willkommen in einer Welt voller faszinierender Klangerzeuger, die der Fantasie keine Grenzen setzen!

Um was geht es?

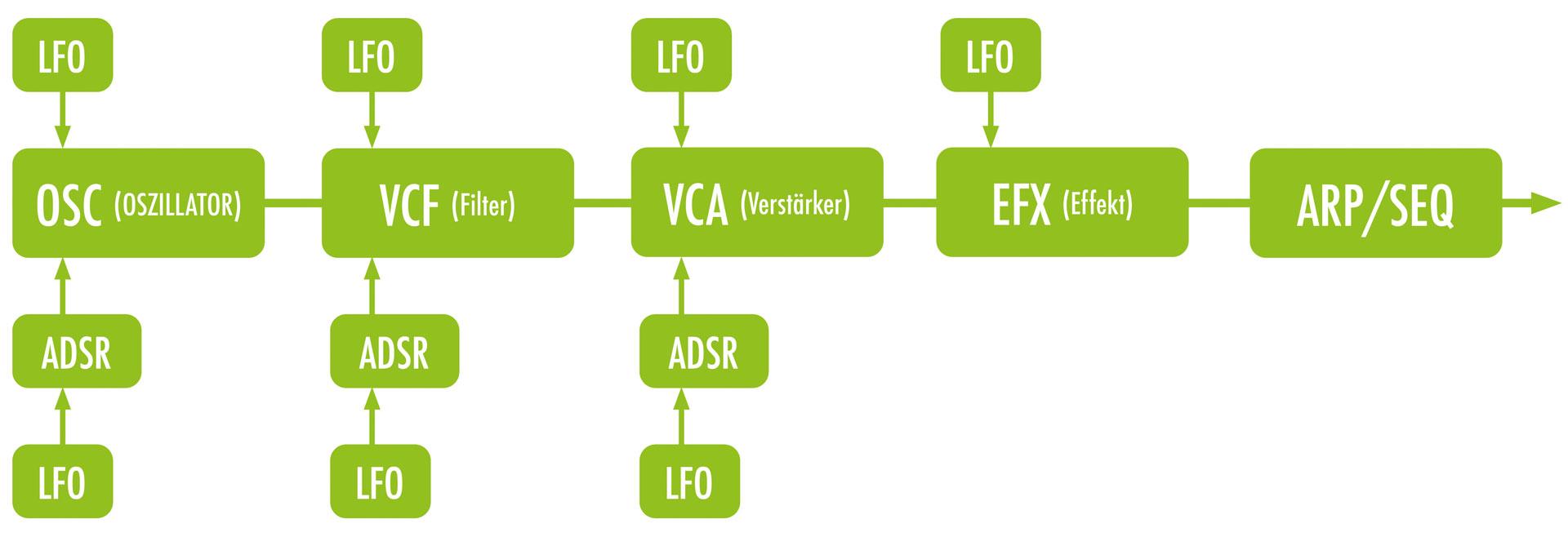

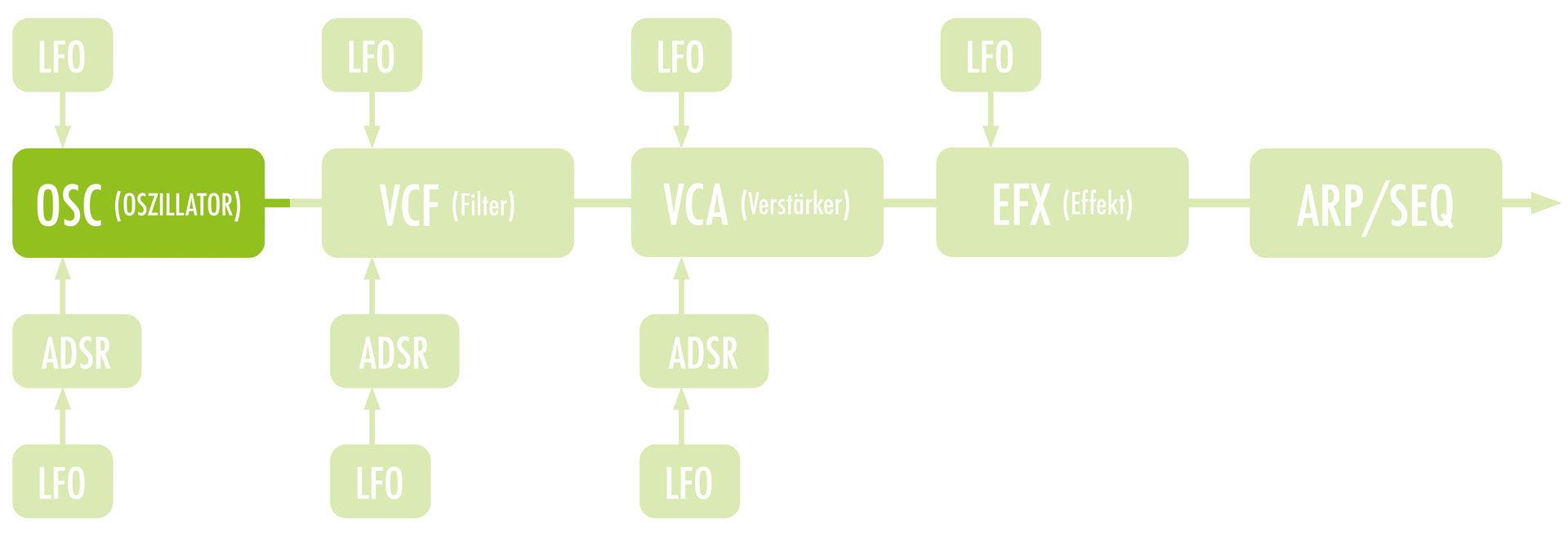

Synthesizer – egal ob Hard- oder Software – gibt es unzählige, und jedes Modell hat so seine Besonderheiten. Allen gemeinsam ist aber ein grundsätzliches Schema, das in Details variiert. Dieser Beitrag soll einen Überblick über dieses Schema und seine gängigen Varianten liefern. Das folgende Bild zeigt einen fiktiven Synthesizer, anhand dem wir die Funktionsweise des Instruments kennenlernen werden.

Stark vereinfacht, besteht ein Synthesizer aus einem Oszillator (OSC), der das Rohmaterial liefert, einem Filter (VCF), der den Klang formt und einem Verstärker (VCA), der den Ton ausgibt. Oft findet sich zwischen Filter und Verstärker noch eine Effekt-Sektion (EFX). Oszillator, Filter und Verstärker können ihrerseits durch Hüllkurven (ADSR) geformt, und verschiedene Parameter aller genannten Baugruppen, durch Modulatoren (LFO – eine Art langsame Oszillatoren) beeinflusst werden. Bisweilen verfügt ein Synthesizer auch über einen Arpeggiator/Sequenzer (ARP/SEQ), um Tonfolgen automatisch wiedergeben zu können.

Ich werde die Klangerzeugung bewusst nicht klassisch in subtraktiv, additiv, etc. unterteilen, weil es hier zu viele begriffliche Überschneidungen gibt. Auch ein additiver Synthesizer arbeitet schlussendlich subtraktiv, wenn das Klangmaterial durch einen Filter bearbeitet wird. Statt dessen werde ich mit Euch die einzelnen Baugruppen durchgehen und anschauen, in wiefern diese zum Klang beitragen

Beginnen wir am Anfang – wo sonst?

Am Beginn eines jeden Synthesizer-Klanges steht also der Oszillator, jenes Bauteil, das das Rohmaterial bereitstellt.. An dieser Stelle ist die Variationsbreite zwischen den Instrumenten wohl am größten. Schauen wir uns an, auf welche Art das Rohmaterial – in alphabetischer Reihenfolge und stark vereinfacht – entstehen kann:

Analog

Hier müssen wir zwischen „echten analogen“ und „virtuell-analogen“ Varianten unterscheiden. Erstere gehören zu den ersten konfigurier- und spielbaren Exemplaren und datieren in den 60ern des letzten Jahrhunderts. Letztere sind genau genommen dem Physical Modeling zuzurechnen (s. weiter unten), werden aber trotzdem hier erwähnt, weil sie auf die selben Wellenformen zurückgreifen.

Details ...

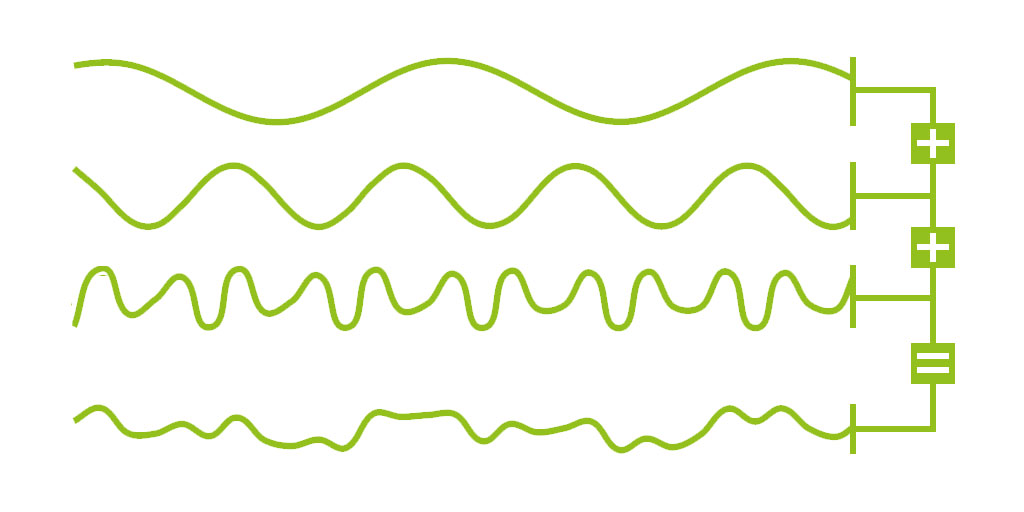

Am Anfang steht eine einfache Wellenform der Art Sinus, Dreieck, Sägezahn oder Rechteck, letztere auch gerne mit variabler Pulsbreite). Je obertonreicher das Ausgangsmaterial ist, desto besser lässt es sich nachbearbeiten.

Sinus (links oben) enthält ausser dem Grundton nur die erste Harmonische und ist deshalb für eine Bearbeitung mit Filtern weniger geeignet, weil es hier nicht viel weg zu filtern gibt. Er Eignet sich zb. für flötenähnliche Klänge

Dreieck (rechts oben) enthält, neben dem Grundton, nur ungeradezahlige Harmonische. Diese Welle hat mir „Biß“ als der Sinus und eignet sich für Flöten und Flächen.

Sägezahn (links unten) enthält (neben dem Grundton) alle gerade- und ungeradezahligen Harmonischen, was ihn eher aggressiv und brillant klingen lässt. Das optimale Rohmaterial für so ziemlich alle Filter-Basteleien.

Rechteck (rechts unten) ist ein spezieller Kandidat. Sind beide Pulse gleich breit (s. Grafik), klingt die Welle relativ „hohl“. Verändert man die Breiten aber (das eine Rechteck schmäler, das andere dafür breiter), ändert sich ihr Obertongehalt. Durch das Modulieren dieser Pulsbreite (PWM), lassen sich interessanäte Klänge erzeugen).

All diese Diese Wellenformen lassen sich in Amplitude und Frequenz variieren.

Additiv

Die additive Synthese basiert auf den Erkenntnissen des französischen Mathematikers Fourier. So stellte jener fest, dass sich jeder denkbare Klang aus eine Mischung verschiedener Sinuswellen zusammensetzen lässt. Im Prinzip ist das auch der Funktionsweise einer Zugriegelorgel, auch wenn diese nur eine sehr vereinfachte Umsetzung bildet.

Details ...

Selbstredend reicht es nicht aus, die Sinuswellen einfach nur zu addieren. Jede Welle muss mit einer Hüllkurve dynamisch kontrolliert werden. Je mehr Teiltöne am Klang teilnehmen, desto interessanter wird dieser.

Wenn man nun bedenkt, dass sowohl die Sinuswelle, als auch die Hüllkurve über entsprechende Parameter verfügen, wird schnell klar, dass der Rechenaufwand bei vielen Teiltönen enorm anwächst. Es finden sich deshalb auch nur wenige Synthesizer, mit denen dieses Konzept in Hardware gegossen wurde. Und dort, wo es geschah, dann auch mit entsprechenden Einschränkungen (Begrenzung und Gruppierung der Teiltöne).

Bekannte Vertreter dieser Synthese sind das Synclaiver und Kawai K1, K5 und K5000.

Softwareseitig findet sich die additive Synthese z. B. im UVI Falcon oder im Alchemy, der Bestandteil von Apples Logic Pro X ist.

Frequenz-Modulation (FM)

Frequenzmodulation ist eine Idee, die eigentlich in der Nachrichtentechnik zuhause ist. Auch sie basiert, wie die additive Synthese, auf den Ideen von Fourier. Hier werden aber nicht Wellen addiert, sondern eine Welle (Modulator) beeinflusst die Frequenz einer anderen Welle (Träger). Die Kombination aus Trägern und Modulatoren kann hierbei beliebig komplex werden, und damit beginnen auch schon die Probleme …

Details ...

Im Lauf der Geschichte wurde verschiedene Lösungsansätze entwickelt, um systemimmanente Probleme zu lösen, was bisweilen nur dadurch gelang, dass man sich andere Probleme an Bord holte.

So kämpft man z. B. mit klangverändernden Rundungsfehlern, die sich aus der Tatsache ergeben, dass das Frequenzverhältnis zwischen zwei Halbtonschritten aus 1 zur 12. Wurzel aus 2 besteht, und zu einem periodischen Ergebnis führt. Des weiteren kann man beim Modulieren von Frequenzen zu negativen Werten gelangen, die man ebenfalls abfangen muss, da es in der Praxis keine negativen Frequenzen gibt.

Holger Gerdes hat auf amazona.de hierzu einen fantastischen Artikel veröffentlicht, in dem er akribisch alle FM-Spielarten mit ihren Vor- und Nachteilen erklärt.

Die Idee dazu stammte von John Chowning (Stanford, CA), der 1967 entdeckte, dass die Modulation zweier frequenztechnisch nahe beieinander liegender Sinuswellen (und hier ist der technische Unterschied zur Nachrichtentechnik), obertonreiche Klänge hervorbringt. Stanford patentierte die Forschungsergebnisse 1973, für die Yamaha 1974 eine Lizenz erwarb, weil dort der junge Ingenieur Kazukiyo Ishimura – der Überlieferung nach – innerhalb von 10 Minuten das Potential der Idee erkannte. Viele Hersteller traditioneller analoger Synthesizer verschwanden in Folge vom Markt und Ishimura wurde Präsident von Yamaha.

Der erste kommerzielle FM-Synthesizer ist Yamahas GS1 (1980). Und musikalische nutzbar ist diese Synthese nur, wenn die Oszillatoren exakt gestimmt und die Phasen genau auf einander ausgerichtet sind, was letztendlich nur mit digitalen Oszillatoren machbar ist. Ferner sind die Frequenzen nur in Stufen relativ zur Grundfrequenz wählbar.

Die populärsten Vertreter der FM-Synthese sind ab 1983 DX7 (bzw. DX7 II FD) und ab 1989 SY77/SY99. Ironischerweise ist die FM-Synthese seit dem DX7 eigentlich eine PM-Synthese (Phase-Modulation), wurde/wird aber weiterhin unter FM-Synthese geführt:

Da die Oszillatoren keine physikalische Schwingung liefern, sondern aus Werten bestehen, die aus einer Tabelle ausgelesen werden, verlegte man sich darauf, die aktuelle Position in der Tabelle zu modulieren, anstatt der Auslesegeschwindigkeit. Das bedurfte erheblich weniger Rechenaufwand, die FM-typischen Probleme waren aus dem Weg und das Klangerlebnis (außer in ein paar Extremsituationen) identisch. :

- Ein über alle Tonhöhen gleichbleibender Klang

- Modulationen erzeugen keine Dissonanzen, wirken also nur auf die Obertöne

- Es entstehen keine störenden Phasenverschiebungen

- Es treten keine Rundungsfehler auf.

Als ich Ende der 80er finanziell in der Lage war, mir einen DX7 II FD zuzulegen, präsentierte Korg die erste Workstation mit einer rein Sample-basierten Klangerzeugung: die M1.

Da für mich damals möglichst natürliche Sounds als externe Klangerzeugung für meinen Atari-Computer interessant waren, kam ich erst mal nicht mit Yamahas FM-Synthese in Berührung. Später folgte dann aber ein TG77, der in Folge von einem SY99 abgelöst wurde, der bis heute im Einsatz ist.

Und hier ein Geheimtipp für alle, die kostenfrei und auf Basis der DX7-Technik in die FM-Synthese einsteigen wollen: Dexed ist ein kostenloser FM-Softwaresynthesizer, der sich exakt an die Technik des DX7 hält, ja sogar dessen Datenformat im- und exportieren kann!

Granular-Synthese

Die Granular-Synthese generiert keinen nativen Klang, sondern benötig ein bestehendes Audio-Ereignis, um daraus einen neuen Klang zu formen. Das geschieht durch das Zerlegen des Ausgangsmaterials in kleine Bruchstücke (Grains) bis maximal 50ms Dauer, da oberhalb dieser Länge einzelne Klangfragmente wahrgenommen werden können. Die Idee beruht auf der Gabor-Transformation, die ihrerseits wieder auf die Ideen von Fourier aufsetzt. Damit liefert der bereits 1830 verstorbene Fourier zum dritten mal, ohne es zu ahnen, die Grundlagen für eine moderne Klangsynthese.

Details ...

In diesem Snack-Beitrag soll es nur um den musikalischen Nährwert der Granular-Synthese gehen. Und der ist nicht ohne!

Erstaunlicherweise gibt es hier eine Parallele zur Quantenphysik, genauer zur Heisenbergschen Unschärferelation. Jene besagt, dass man zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmen kann. In jenem Fall Ort und Impuls eines Teilchens.

Das musikalische Gegenstück ist die Küpfermüllersche Unbestimmtheitsrelation, laut der man Zeitpunkt und Spektrum eines Signals nicht gleichzeitig exakt bestimmen kann. Kenner des schweizer Mathematikers Michel Plancherel wissen Bescheid 😉

Die eingangs erwähnte Gabor-Transformation nutzt nun eine spezielle Form der Fourier-Transformation: die Kurzzeit-Fourier-Transformation. Vereinfacht verwendet sie zur Beschreibung akustischer Signale mathematische Werkzeuge aus der Schublade der Quantenphysik (s. o.). Jedes Grain verfügt nun über eine eigene Hüllkurve, mit der die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Spektrums auf einem Abschnitt der Zeitachse angegeben wird. Aber genug zum theoretischen Hintergrund.

Weiter geht es mit der praktischen Umsetzung: Schon Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts experimentierte der griechische Musiker (und Architekt) Iannis Xenakis mit elementaren Klangschnipseln. Hierzu zerlegte er – mangels Computer – Tonbänder in kleinste Teile und fügte sie anschließend neu zusammen.

Als dann Computer zur Verfügung standen, beschäftigten sich in den 70ern Curtis Roads, in den 80ern Barry Truax und ab den 90ern Kurt Henschläger und Ulf Langheinrich mit dieser Thematik.

Heute findet sich die Granular-Synthse hardwareseitig zb. im Waldorf Quantum, oder in den Software-Synths Steinberg Pad Shop, Arturia Pigments, Spectrasonic Omnisphere oder in Native Instruments Reaktor*. Die erzeugten Grains werden hierbei mit variabler Dauer, Amplitute, Hüllkurve, Dichte und Abspielrichtung wiedergegeben, was für sehr komplexe Klangerlebnisse sorgt.

* NI Reaktor ist genau genommen kein Synthesizer, sondern eine Entwicklungsumgebung für Solche.

Linear-Arithmetische Synthese (LA)

Nach den recht theorie- und technik-lastigen Artikeln der letzten Synthesearten, folgt jetzt etwas nettes, einfaches kurzes zum durchatmen. Versprochen!

Die LA-Synthese ist weniger eine eigenständige Form der Klangerzeugung, sondern vielmehr ein ökonomischer Kompromiss. Die digitalen Synthesizer verdrängten in den 80er ihre analogen Kollegen und mit einem Yamahas DX7 (s. FM-Synthese) konnte man schon günstig Musik machen. Aber perfekte Nachbildungen von Naturklängen waren immer noch der sehr teuren Sample-Technik vorbehalten. Und hier setzte Rolands Idee an.

Details ...

Basierend auf der Erkenntnis, dass das menschliche Ohr einen Klang schon in den ersten Millisekunden erkennen kann, entschloss man sich bei Roland, nur die Attack-Phase eines Klanges zu digitalisieren und den Rest mit gewöhnlichen Wellenformen (Sägezahn, Rechteck, etc. (s. Analog)) oder geloopten digitalisierten Wellenformen bereitzustellen. Gewissermaßen eine Wavetable mit zwei Wellenformen.

Der Klassiker schlechthin ist Rolands D50, der es erlaubte, Attack-Samples, geloopte und analoge Wellenformen in sieben Varianten (sog. Structures) zu kombinieren.

Ein ganzes Jahr lang war dieser Synthesizer erfolgreich, dann kam Korg mit ihrer bereits erwähnten M1-Workstation auf dem Markt, die über komplette Samples verfügte und die LA-Synthese verschwand von der Bildfläche. Nichts desto Trotz fand sie z B. Verwendung bei George Michael, Prince oder Enya.

Neben Yamaha DX7 und Korg M1, zählt der D50 zu den meistverkaufen Synthesizern. Und im Gegensatz zum Stand des Wissens in dem verlinkten Amazona-Artikel, ist der D50 heute (wie fast jeder Hardware-Synthesizer der Geschichte) auch als Software-PlugIn verfügbar.

Phase-Distortion (PD)

PD ist wie Yamaha-FM – nur anders: Da nicht die Frequenz, sondern der Phasenwinkel moduliert und beide Wellen bei jedem Zyklus neu synchronisiert werden, entstehen mehr harmonische Obertöne, als bei der FM-Synthese. Angeboten wurde die entsprechende Hardware damals von dem Unternehmen Casio.

Details ...

Ja, exakt das Unternehmen Casio, das man heute mit Taschenrechnern und Armbanduhren in Verbindung bringt. Zwischen 1984 und 1988 entstanden dort die Synthesizer der CZ- und der VZ-Serie, die von dem japanischen Musiker Isao Tomita mitentwickelt wurden.

Phase-Distortion bzw. Phase-Modulation hatten wir ja schon bei Yamaha – und die hielten ein Patent auf ihre ‚FM-Synthese‘, so dass man sich etwas anderes einfallen lassen musste:

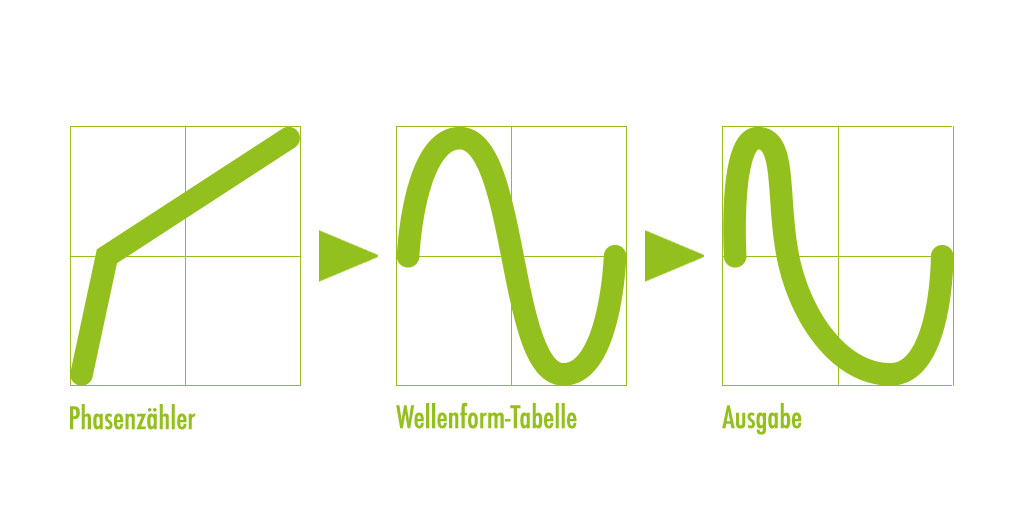

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Funktionsweise eines digitalen Oszillators: Wellenformen in digitalen Synthesizern liegen nicht als reale Schwingung vor, sondern sind in Form einer Tabelle mit den entsprechenden Werten abgespeichert. Dieser Werte werden mit Hilfe eines Phasenzählers in einer bestimmten Geschwindigkeit ausgelesen.

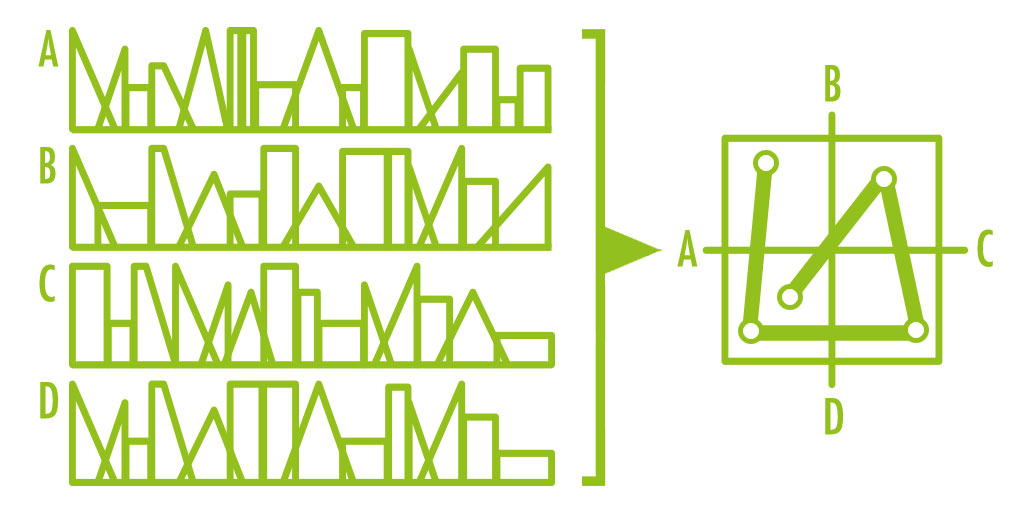

Casios Idee bestand nun darin, jedem Oszillator 8 verschiedene Wellenformen mitzugeben, von denen sich zwei verschiedene zu einer koppeln ließen. Wie bei Yamahas Synthesizern, moduliert ein Oscillator (Modulator) die Phase eines anderen (Träger), so dass die Wellenform des Trägers durch den Modulator verzerrt wird. Die Steigung der Modulatorwelle entspricht hier der Auslesegeschwindigkeit und der Amplitutenwert der Modulatorwelle der Position in der Trägerwelle (s. zugehörige Grafik links).

Die PD-Synthese war als einfacher verständliche Alternative zur FM-Synthese gedacht, wurde aber ebenfalls ein Opfer des recht schnell erfolgenden Preisverfalls bei der Sample-Technik.

Wer tiefer in dieses Thema einsteigen wille, findet hier einen lesenswerten Beitrag und für seine DAW hier sowohl ein sehr kostengünstiges, als auch ein normal-preisiges Plugin zum selbst erkunden.

Physical Modeling

Hier müssen wir Bemühungen in zwei verschiedene Richtungen betrachten. Sicher denkt man zuerst an das Nachbauen akustischer Instrumente. Aber auch die Nachbildung alter analoger Synthesizer durch das softwareseitige Simulieren von Bauteilen und Strömen ist dem Physical Modeling zuzurechnen.

Details ...

Werfen wir zu Beginn einen Blick auf die Nachbildung akustischer Instrumente. Dabei werden die Eigenschaften von Klangerzeugern in mathematischen Modellen nachgebildet; vorzugsweise die Schwingungen von Saiten oder Luftsäulen. Die ersten Schritte waren bescheiden.

1983 veröffentlichte das Computer Music Journal einen Algorithmus von Kevin Karplus und Alex Strong, der 1987 patentiert wurde. Die Idee: ein zufälliges Geräuschsample zirkuliert in einem Kreislauf und durchläuft bei jeder Runde einen Filter. Am Ausgang der Schleife sorgt ein Tiefpassfilter dafür, dass hohe Frequenzanteile schneller abklingen, als tiefe.

Der Nächste Schritt bestand aus der Waveguide-Synthese, die auf der eindimensionale Wellengleichung des französischen Mathematikers, Physikers und Philosophen Jean-Baptiste le Rond d’Alembert (1717-1783) aufsetzt. Und hier begegnet uns wieder ein alter Bekannter. Nein, diesmal nicht Fourier (obwohl der sich in allen Themen, die mit Schwingungen zu tun haben, mehr oder weniger wiederfinden lässt), sondern John Chowning (s. FM-Synthese). Das von ihm gegründete Center for Computer Research in Music and Acoustics, ist ein Arbeitszweig der Stanford-University und eine Fundgrube für dererlei Publikationen seit 1971.

Ich erinnere mich an einen Musikmesse-Besuch von 1994, in dem es mir nicht gelang, zu einem der ersten Physical-Modeling-Synthesizern vorzudringen, weil das aufgrund der umlagernden Menschenmenge einfach nicht möglich war. In Musikzeitschriften wurde aber bereits berichtet, so dass mir erst mal nur die Lektüre blieb. Gemeint ist Yamahas legendärer VL1, der auf die 2-stimmige Wiedergabe von Saiten und Luftsäulen optimiert ist. „Echte“ Klänge setzten viel Übung voraus und günstig war das ganze auch nicht. Mit 10.000DM war man dabei. Nachfolgemodelle waren aus Kostengründen nur noch einstimmig.

Zu was ein VL1 in der Lage war, kann man hier sehen (Das Video ist in japanischer Sprache, zeigt aber perfekt die Möglichkeiten des Instrumentes auf).

Noch im selben Jahr folgte der VP1, gerade zu ein Schnäppchen mit 70.000DM für 16 Stimmen. Er war in Sachen Synthese dem VL1 deutlich überlegen, wurde jedoch nur in unbekannt kleiner Stückzahl produziert. Während man den VL1 gebraucht um die 2000€-3000€ finden kann, ist der VP1 nur hier und da zu besonderen Anlässen bei Yamaha selbst zu sehen. Alles in allem waren diese Instrumente wirtschaftlich ein Flop.

Im Zuge der seit damals deutlich angewachsenen Rechenleistung, finden sich heute einige recht gute Software-Lösungen am Markt. Z. B.: Pianoteq, Chromaphone oder SWAM.

Während natürliche Physical-Modeling-Instrumente eher Nischenprodukte sind, finden sich einem ganz anderen Bereich eine Unmenge an Angeboten: Die Nachbildungen alter Synthesizer! Durch das softwareseitige Simulieren von Bauteilen und Strömen sind sie ebenfalls dem Physical Modeling zuzurechnen. Kaum eine renommierte Software-Schmiede, die nicht auf virtuelle Nachbauten von Moog Mini, Roland Jupiter 8, ARP 2600, Yamaha CS80, dem Synclavier oder anderen Klassikern verzichten wollen. Die Klangqualität ist durchweg sehr gut und die Preise erstaunlich niedrig. In einer kommenden Snack-Ausgabe werdet ihr eine Übersicht über die interessantesten Anbieter von Software-Synthesizer finden. Hier seien zunächst einmal Arturia, UVI und u-he genannt.

Sampling

Samples sind digitale Klangfragmente (z. B. der Ton eines Klaviers), die als Ausgangsmaterial zur Verfügung stehen. Damit lassen sich natürliche Instrumente (oder menschliche Stimmen) wiedergeben, oder mit der nachfolgenden Bearbeitung zu völlig neuen Klängen verändern.

Details ...

Sampling benötigt vor allem eines: Speicherplatz. Je mehr, desto besser. Warum das so ist, erschließt sich, wenn man sich die zugrundeliegende Technologie anschaut.

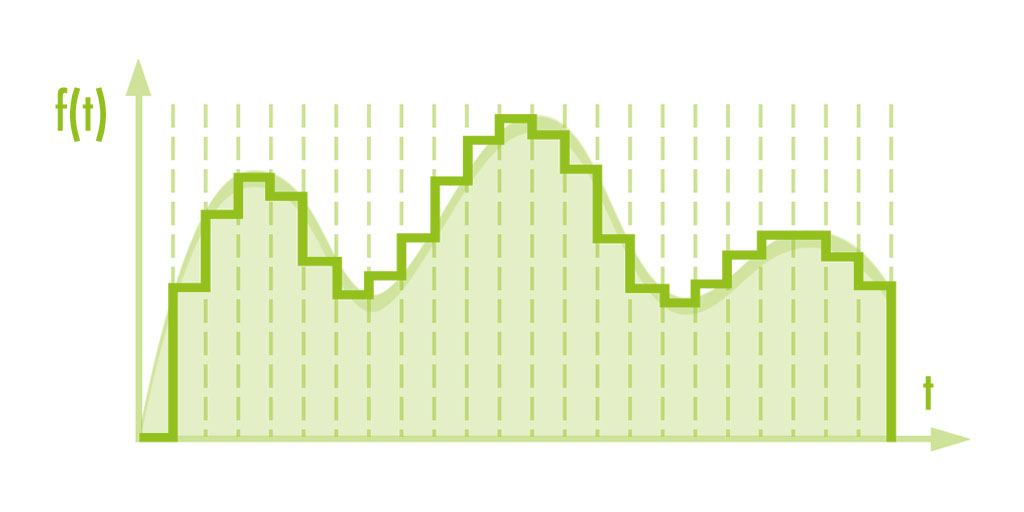

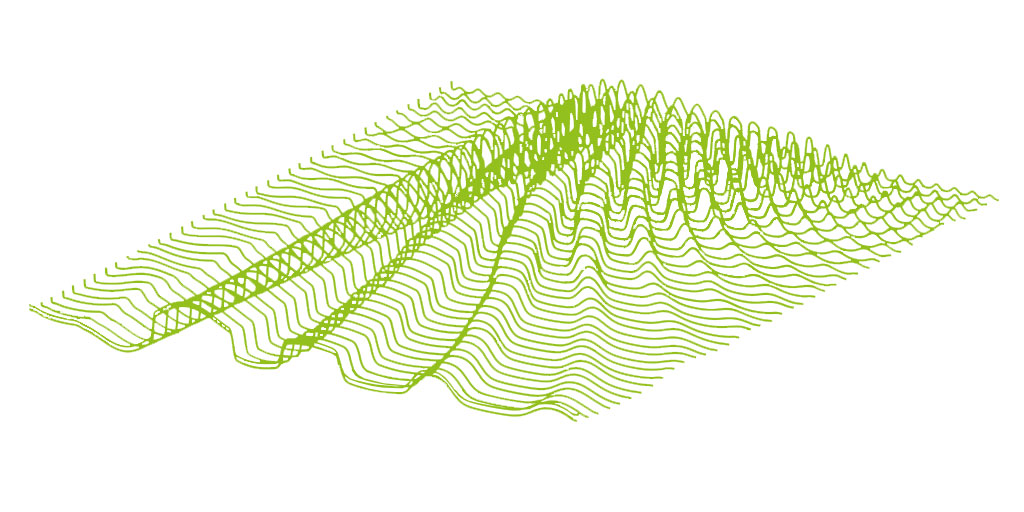

Um eine analoge Wellenform zu digitalisieren, muss man diese abtasten. Das passiert, in dem man in regelmässigen Zeitabständen den Pegel des Signals misst und das Ergebnis abspeichert.

Der Symbolgrafik für diese Synthese kann man entnehmen, wie eine analoge Wellenform (hellgrüne Fläche) in eine digitale Nachbildung (dunkelgrüne, eckige Linie) überführt wird. Hierbei sind zwei Faktoren wichtig:

Das digitalisierte Signal kommt dem Original um so näher:

- je öfter man eine Probe nimmt (Auflösung der X-Achse)

- je feiner der Analog/Digital-Wandler auflöst (Auflösung der Y-Achse)

Zur X-Achse: Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt (vereinfacht), dass ein digitalisiertes Signal mit mindestens der doppelten Frequenz abgetastet werden sollte, die es selbst maximal vorweist, um vernünftig zu klingen. Da das menschliche Gehör bis zu 20kHz wahrnimmt, wäre demnach eine Abtastfrequenz von 40kHz empfehlenswert. Warum dann 44,1kHz (das ist der CD-Standard)? Das ist eine lange Geschichte, die auf die digitale Audioaufzeichnung mit Videorecordern in den Fernsehstudios zurückgeht. Der Wert war ein Kompromiss und hat sich letztendlich durchgesetzt.

Zur Y-Achse: Die ersten Sampler (80er Jahre) boten eine Auflösung von 8-Bit (der damals üblichen Verarbeitungsbreite) an, was eine Unterteilung der Y-Achse in 256 Werte bedeutete. Der spätere CD-Standart löst mit 16 Bit auf, was 65536 Werten entspricht.

In der Praxis bedeutet das, dass pro Sekunde 44100 Zahlen in 16-Bit Breite anfallen. Das ist ziemlich viel und erklärt den Speicherbedarf eines Samplers. (S. auch LA-Synthese in diesem Snack-Beitrag).

Der wohl berühmteste Vertreter dieser Gattung ist der legendäre Fairlight CMI IIx, der in der Grundausstattung schon ab $35.000 zu haben war. Grundausstattung bedeutete hier 128Kbyte (Kilobyte) Speicher!

Wie immer bei solchen Themen, wurde die Technik mit der Zeit besser und billiger. Der berühmte EMU Emulator II war schon für DM25.000 zu bekommen und in den 90ern rollte AKAI den Markt mit dem Studio-Standard S100 für unter DM10.000 auf. Für meinen gebrauchten S1000 mit 2MByte(!) Speicher (ganze 23 Sekunden Mono-Sampling), legte ich rund DM6000 auf den Tisch – immerhin verfügte dieser über eine SCSI-Schnittstelle für externe Festplatten.

Um Speicher zu sparen, war man bemüht, eine Sample (zb. einen Klavierton) so kurz wie möglich nach seiner Attack-Phase zu loopen, und das Ergebnis über mehrer Tonhöhen hinweg transponiert zu verwenden…

Heute spielen Speichergrößen keine Rolle mehr. Einfache Home-Keyboards stecken GByte-weise voller Samples und Softwaresampler sind nur durch die Größe der vorhandenen Festplatten beschränkt. 20Gbyte für einen Konzertflügel: kein Problem.

Auf Tastendruck wird das passende Sample ausgelesen und bei Bedarf mit Hüllkurven, Filtern und Effekten versehen und Ausgegeben.

Neben reinen Samplern (die heute fast nur noch softwareseitig anzutreffen sind), stecken in vielen Synthesizern Sampleplayer drin. So z. B. in den diversen Workstations , oder als einer von mehreren Klanglieferanten im Nord Wave 2.

Vector-Synthese & Wave-Sequencing

Ähnlich der Granular-Synthese, benötigt die Vector-Synthese vorhandenes Klangmaterial, um neues zu schaffen. Das aber mit einem hohen Potential an Kreativität und einer wechselvollen Geschichte.

Details ...

Alles Begann mit Dave Smith und seinem Unternehmen Sequential Circurits, denen wir z. B. den Klassiker Prophet 5 verdanken.

In der schon mehrfach erwähnten Phase der Synthesizergeschichte, in der die digitalen Geräte den Markt eroberten, suchte man auch bei Sequential Circurits nach einer Alternative zum gerade neuen Yamaha DX7. Das Ergebnis war der Prophet VS. Wie üblich greifen die Oszillatoren auf in RAM oder ROM gespeicherte Wellenformen zu und verarbeiten diese dann subtraktiv mit Filtern (in dem Fall analog!), LFOs, Arpeggiator und Chorus. Dazu stehen für jede der 8 möglichen Stimmen satte 4 Oszillatoren zur Verfügung.

Das wirklich neue ist aber, dass man die Lautstärke dieser 4 Oszillatoren mit einem Joystick beliebig überblenden kann. Ferner lässt sich die Bewegung des Sticks aufzeichnen und zusammen mit dem Sound speichern. Angedeutet ist das in der Symbolgrafik durch die stilisierte Joystickbewegung in dem Quadrat.

Nach dieser genialen Idee versuchte sich Sequential Circurits noch an einem Sampler und meldete danach Konkurs an. Gefragt waren damals naturidentische Sounds, die der Prophet VS nicht liefern konnte.

Dave Smith landete erst bei Yamaha und später dann bei Korg, wo er erneut an einem Vektor-Synthesizer arbeitete: die Wavestation. Und diese hatte es dann so richtig in sich: Neben der verbesserten Vector-Synthese verfügten die Oszillatoren über eine Technik, die man Wavcsequencing nannte, und die an die Wavetable-Synthese erinnert.

Hierbei kann ein Oszillator anstatt einer Wellenform, eine Folge von bis zu 255 Wellenformen hintereinander abspielen. Jeder einzelne dieser 255 Steps lässt sich bezüglich Tonhöhe, Feintuning, Lautstärke, Tondauer, Start- und Endpunkt, und Überblendungszeit frei konfigurieren. Außerdem ist es möglich, in jedem Step eine Loop (entweder eines Wellenteils oder der ganzen Welle) festzulegen. Das Timing erfolgt entweder intern, oder per MIDI-Clock von aussen.

Bei dieser komplexen Klanggestaltung stört dann auch nicht mehr, dass nur 2Mbyte Wellenformen an Bord sind und auch die Filter nicht gerade auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Als die Wavestation neu ist, kann man sie in diversen Filmen und Werbespots gut heraushören. Ihre typischen Wave-Sequencen sind so unverwechselbar, wie der E-Piano-Sound des DX7.

Später wird eine Rack-Version nachgeliefert, die über einen Analog/Digital-Wandler verfügt, so dass man eigenes Audiomaterial direkt verarbeiten kann. Das ergibt mit dem mittlerweile hinzugekommenen Vocoder-Effekt Sinn.

Wer nicht nach einem gebrauchten Gerät suchen mag (wie bei vielen Synthesizern jener Zeit ist das Display z. B. ein Schwachpunkt – das meiner WS-A/D stirbt auch vor sich hin), findet bei Korg für schmales Geld eine Software-Variante, die alle jemals gebauten Versionen und all ihre Sound-Libraries enthält.

Wavetable

Der geistige Vater der Wavetable-Synthese ist Wolfgang Palm, der Ende der 70er nach Wegen suchte, einem Synthesizer mehr als die üblichen Wellenformen zur Verfügung zu stellen. Man erinnere sich: Der digitale FM-Synthesizer Yamaha DX7 liegt noch in der Zukunft, aktuelle Instrumente sind analog. Palms Idee ist ebenso genial wie einfach …

Details ...

Hinter der Wavetable-Synthese verbirgt sich die Idee, einen Oszillator gleich eine ganze Tabelle voller Wellenformen zur Verfügung zu stellen, die in beliebiger Reihenfolge durchfahren werden kann. Selbstredend funktioniert das nur digital. da die Wellen irgendwo gespeichert und ausgelesen werden müssen.

Die ersten Versuche klingen noch ein wenig dünn, dann hilft man aber mit Filtern und Verstärkern nach und der PPG Wave erblickt das Licht der Welt. Tangerine Dream betätigen sich hierbei als Geburtshelfer.

Das Instrument bietet 2 Oszillatoren denen je 32 Wavetables mit ihrerseits 64 Wellenformen zur Verfügung stehen. Jede dieser 64 Wellenformen ist dynamisch modulierbar – so etwas hatte man zuvor noch nicht gehört. Mit dieser Technik ließen sich entweder sehr abrupte, oder fließende Klangübergänge schaffen, je nach dem, wie die benachbarten Wellenformen gestaltet waren. Die Komplexität der Waves hatte aber auch ihren Preis. Ein PPG Wave 2.2 schlug 1981 (incl. Sequenzer) mit 12 Kilomark, gültiger Währung DM (West) zu Buche. Heute bezahlt man für einen guten gebrauchten PPG Wave 2.2 €14.000 und mehr.

Die Platinen mit den hochintegrierten Schaltkreisen liessen sich im Falle eines Problems nicht einfach reparieren und wurden deshalb in immer größeren Mengen ausgetauscht, um den Anwendern schnell Hilfe leisten zu können. Das, und der Umstand, daß sich der deutlich billigere DX7 anschickte den Markt zu erobern, ließ Wolfgang Palm keine andere Wahl, als PPG aufzulösen und erst einmal bei Steinberg unter zu kommen.

Einige Jahre später, gründetet Wolfgang Düren, ein ehemaliger Geschäftsparter Wolfgang Palms, die Firma Waldorf. Die Chip-Technologie hatte bis dahin enorme Fortschritte gemacht (Stichwort ASIC), so dass man die ganze digitale Audio-Engine auf einem Chip unterbringen konnte: Der Waldorf Mircowave (ein 19″ Rackmodul) war geboren, das 1993 zum legendären und 14.000 DM teuren WAVE mutierte, der heute eine der feinsten Raritäten in der Synthesizerwelt darstellt.

Waldorf verhob sich an diesem Boliden finanziell und final – und ging Konkurs. Erstmal. Denn 2006 war man wieder am Start und bot bescheidenere Wavetable-Synthesizer an: Blofeld (Hardware) und auf Blofeld aufbauend Largo (Software). 2018 konnte man auf der Musikmesse Quantum (Test: Teil 1 / Teil 2) bewundern. Ein Digital/Analoger Hybridsynthesizer, der neben Wavetables auch Sampling, Granularsynthese und Virtual Modeling beherrscht. Und das für moderate €4000.

An dieser Stelle eine Waldorf-Anekdote: Das einzige Waldorf-Produkt in meinem Gerätepark ist die 1990 vorgestellte Midibay, eine MIDI-Patchbay, die bei mir seit der Markteinführung klaglos ihren Dienst tut – fast klaglos. Das nahezu unkaputtbare Teil wurde Opfer meines Forscherdrangs. Zur einfacheren Bedienung programmierte ich mit meinem Atari Mega STE einen grafischen Editor, mit dem man die gewünschten Verbindungen herstellen konnte, in dem man mit der Maus virtuelle Kabel zog. Bei der Gelegenheit entdeckte ich, dass die Midibay außer den 99 offiziellen Speicherplätzen noch 29 weitere hatte, die sich via MIDI-SysEx ansprechen ließen (128 ist bei 8Bit-Systemen ja eine übliche Größe). Da die Waldorf-Ingenieure aber nicht mit mir gerechnet hatten, war dieser Speicherbereich, in dem sich ein Teil des Midibay-Systems befindet, auch nicht extra abgesichert… Waldorf zeigte sich kulant und ersetze das Gerät.

Abschließend seien noch drei wavetable-fähige Software-Synthesizer (und deshalb erschwinglich) genannt, mit denen sich die Technik gut erschließen lässt: Da wären zunächst das Original, mit dem ich selbst (noch) keine Erfahrung habe und Arturias Pigments, der neben Virtuell-Analog und Granular-Synthese auch Wavetables beherrscht. Den besten und einfachsten Einstieg und die meisten wavetable-spezifischen Features bietet meines erachtens Xfer Serum – Mein Geheimtipp!

Einige der beschriebenen Verfahren, waren den damaligen technischen Grenzen geschuldet und stellten geniale Lösungen dar. Ein paar davon sind mit den Namen berühmter Musiker und/oder Technik-Poinieren verknüpft. Jede Synthese wäre ein eigener Blogbeitrag wert, was hier aber zu weit führen würde. Bis ich dazu zeit finde, verweise ich auf viele tolle Artikel im allgegenwärtigen Internet..

was zum Oszillator noch zu sagen ist: Manchmal beinhaltet die Oszillator-Abteilung auch Sub-Oszillator(en), um mehr Fundament beizusteuern, und/oder einen Rauschgenerator.

Kontakt

Bernd Scheurer

Mainstraße 2

64390 Erzhausen

Fon: 06150 865902

Mobil: 0151 50411034

unterricht@bernd-scheurer.de

Follow Me ...

Freie Plätze

- Erzhausen

- MO: 14:00 – 16:30 [anfragen]

- Langen

- DO: 13:30 - 14:00 [anfragen]

Infos

- Aktuelle Gebührenordnungen

Auch interessant

Newsticker

amazona

tastenwelt

klassik heute

musikexpress

- ME Helden: Foo Fighters

- Pearl Jam: Dave Abbruzzese wird wohl nicht als Drummer zurückkehren

- Robbie Williams in Leipzig: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

- Linkin Park in Frankfurt: Setlist, Fotos und Videos vom 8.7.

- Rave the Planet 2025: Acts, Route, Sperrungen, Wagen-Tickets & Wetter